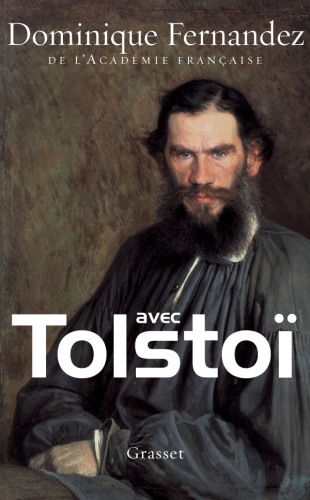

Iasnaïa Poliana (« Clairière lumineuse ») a fêté cette année son centenaire : le domaine et la maison de Tolstoï ont été nationalisés le 10 juin 1921, le Comité Central leur a accordé un statut muséal. Restée en contact avec Olga, qui avait guidé notre petit groupe dans cette maison-musée en 2004, j’ai découvert grâce à elle un bel essai de Dominique Fernandez, Avec Tolstoï, publié en 2010.

Ivan Nikolaevich Kramskoï, Tolstoï, 1873 (Galerie Tretiakov, Moscou)

L’entretien accordé cette année à notre charmante guide par l’auteur du Dictionnaire amoureux de la Russie, est disponible en vidéo sur YouTube : Интервью с писателем Домиником Фернандезом (l’introduction en russe est sous-titrée en français, langue de cet entretien d’une demi-heure). Olga y regrette que l’essai n’ait pas encore été traduit du français en russe.

Avec Tolstoï n’est pas une biographie de l’écrivain (1828-1910), mais un cheminement en sa compagnie – la préposition l’annonce clairement. L’essayiste commence par situer celui que Nabokov place en premier dans son classement des écrivains russes, puis réfute deux images qui peuvent faire écran : « l’héritier » menant une vie de seigneur, la « gloire nationale et internationale » dont Iasnaïa Poliana est devenu « un lieu de pèlerinage ».

« Tolstoï était un mécontent, mécontent de lui-même, mécontent des autres, un insoumis, en lutte contre les pouvoirs, contre l’Etat, contre l’Eglise, en lutte d’abord contre lui-même ; un homme assoiffé de perfectionnement intérieur ; un errant toujours en quête : l’opposé, en somme, du pontife assis, qui a trouvé. » Voilà le ton et le sujet. Fernandez a lu ses Journaux et carnets (trois tomes dans La Pléiade) : la question de rester soi-même tourmente Tolstoï continuellement, « se dégager des obstacles mis au perfectionnement intérieur par la naissance, la famille, la société, par sa propre lâcheté. »

Le chapitre « Dostoïevski ou Tolstoï » met le premier du côté de la jeunesse et de son intransigeance – l’écrivain des états extrêmes, de la fébrilité, du tragique. Le second prend son temps pour montrer la vie « dans ses moindres manifestations », dans la ligne de l’épopée : « A Guerre et Paix, je ne peux comparer que l’Odyssée. » Tolstoï lui a fait découvrir le monde, il reste toujours « de plain-pied avec la vie, avec les choses, avec nous. » Quelle déception d’entendre un jour Nathalie Sarraute déclarer en privé : « Après Dostoïevski, on ne peut plus lire Tolstoï, c’est entièrement démodé. »

Le parti de Fernandez étant pris, Avec Tolstoï examine ses nouvelles, ses romans, sa vie et son art, son mariage, ses idées – il y a tant d’entrées possibles. « Tolstoï est un œil. » Son réalisme le rapproche de Balzac, mais celui-ci commence par des descriptions, Tolstoï n’y recourt que dans le corps de la narration. Les exemples suivent. Sur le style, les idées de Tolstoï sont « très proches de celles de Stendhal », comme lui en quête avant tout de la justesse de l’expression. Pour bien écrire, ne pas ajouter mais supprimer.

D’autres lieux tolstoïens sont à visiter en Russie. Un musée à Moscou, rue Prechistenka où il n’a jamais habité, expose des « portraits, photographies, autographes du maître ». Je n’y suis pas allée, mais bien à la maison personnelle de Tolstoï achetée en 1882, aujourd’hui rue Tolstoï. Avant de la décrire – quel bonheur de la revoir sous ses yeux – Dominique Fernandez explique que cette année-là, l’écrivain russe s’est porté « bénévole pour aider au recensement de la population de Moscou » : taudis, asiles, misère, « ce qu’il découvrit augmenta son horreur de la civilisation urbaine » qu’il dénonce dans plusieurs textes.

Je ne me souvenais pas du buste d’Antinoüs sur le palier à l’étage – en 2004, nous n’avions pas pu prendre de photos à l’intérieur –, j’en ai trouvé une en ligne. « La perfection de la beauté masculine, et le symbole d’une sorte d’amour qui en principe répugnait à Tolstoï. » Fernandez reviendra sur le sujet de l’homosexualité abordé par Léon Tolstoï dans son Journal et en particulier sur une scène racontée dans Enfance. Sophie Tolstoï en parle aussi dans ses écrits.

Fernandez offre dans le chapitre sur Iasnaïa Poliana une excellente visite guidée des lieux (en compagnie d’Olga) et rappelle comment ce domaine a nourri les descriptions que fait Tolstoï de la nature, arbres, flore et faune, prairies, rivières… Sur la situation des paysans et tout ce qu’il a entrepris en faveur du progrès social, l’auteur recommande de lire La matinée d’un gentilhomme rural, un texte devenu indisponible, mais republié l’an dernier en Folio classique.

Si Avec Tolstoï est nourri de la lecture des grands romans, Guerre et Paix en premier, Anna Karénine où Fernandez signale le « premier monologue intérieur de l’histoire du roman » (le suicide d’Anna), l’essai rend aussi curieux d’autres textes moins connus. Merci encore à Olga de nous avoir donné envie d’ouvrir ce livre sur le grand écrivain de Iasnaïa Poliana. Dominique Fernandez l’a écrit en grand lecteur de Tolstoï et donne envie de le lire plus avant.